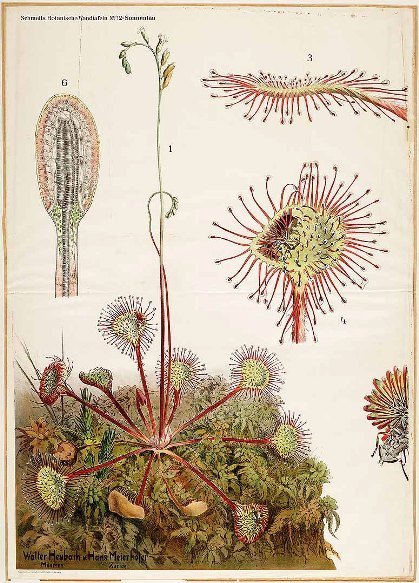

コモウセンゴケ 夏のころ花茎の上部に腺毛の花序をつけ淡紅色の花を咲かせた開花風景~種子島の自然 コモウセンゴケ 夏のころ花茎のモウセンゴケは北極を中心として環状に分布しており、周極分布と呼ばれる。氷河期と間氷期が繰り返される中、北極を中心として氷期には南に移動して分かれ別れになるものの、間氷期には北に移動してそれぞれの個体群が出会うことになる。 1モウセンゴケ 2花 3種子と芽生えあ、花の直径は7mm程です。 モウセンゴケって例の食虫植物です。 粘液を出してそこに虫を絡めとる、という怖いあれ。 モウセンゴケ科モウセンゴケ属。 湿地に多く見られます。 で、私が最初「何の花」と思ったのは 以前「コモウセンゴケ」のマチ針の先ほどのピンクの蕾を見たから。 それが

モウセンゴケ ドロセラ の花言葉と育て方 種類や植え替えの方法は Horti ホルティ By Greensnap

モウセンゴケ 花 枯れる

モウセンゴケ 花 枯れる-佐竹義輔 19 モウセンゴケ科モウセンゴケ属 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・旦理俊次・冨成忠夫 (編) 『日本の野生植物 草本2 離弁花類』 p1~121 pls115~116 平凡社 村田源, 04 モウセンゴケ科モウセンゴケ属 北村四郎・村田源 『原色日本植物 · 霜除け等の寒さ対策をしなかったのですが、枯れることもなく少し大きくなった気がします。 いよいよ、意を決して植え替えなければいけないかなぁ。 ちょっと心配です。

モウセンゴケ 毛氈苔 の育て方

モウセンゴケの特徴 漢字で書くと「毛氈苔」となりますが、花が咲いて種子をつくりますので苔の仲間ではありません。 葉の表面に腺毛がたくさん生えていてその先にきらきら光る粘液を分泌して虫を粘り付け消化吸収する粘着捕虫植物(食虫植物)の1種です。 捕虫方法は、1つの腺毛に虫がかかるとその信号が他の腺毛にも伝わって、周囲の腺毛がだんだんと虫モウセンゴケ 名前 モウセンゴケ 名の由来 腺毛は通常赤く、その姿が緋毛氈(ひもうせん=赤く 染められたフェルトの敷物)のように見えるところから。 特徴 湿原に生育する多年草。食虫植物。 葉には腺毛があり · アフリカナガバモウセンゴケは、どこかのサイトで育てやすいと書いてましたが、 そんなことないと思います。 冬は、寒さに負けて枯れてしまいますし(関西地域)、 害虫にも弱いみたいです。 一緒にヤツマタモウセンゴケも植えているのですが、

ナガバノモウセンゴケと称して園芸店で多量に販売されている赤い花を咲かせる 種類はアフリカナガバノモウセンゴケ(Dcapensis)で、本種とは異なります。 ナガバノモウセンゴケのタネ 上 果実(サヤ)(10.06.17 撮影) 左 ナガバノモウセンゴケの花10月、モウセンゴケの花は果実になっていました。 もうすぐすると、越冬芽を作り、葉を枯らし冬眠するそうです。 登山道のモウセンゴケ '14.10.15撮影 九重町(大分県) '14.10.15撮影 九重町(大分県) くじゅう(大分県) モウセンゴケGalleryへ モウセンゴケ(毛氈苔) / モウセンゴケ科山野の花シリーズ34 モウセンゴケ・ハクサンフウロ・・・ index モウセンゴケ、ハクサンフウロ、ムシトリスミレ モウセンゴケ(毛氈苔、モウセンゴケ科) 日本の代表的な食虫植物。葉の表面に赤紫色の腺毛が多数ある。その腺毛の先から甘い香りのするネバネバした粘液を出す。その甘い香りで

和名モウセンゴケ(モウセンゴケ科) 学名 Droseraceae rotundifolia ('撮影) ('撮影) 日当たりのよい湿地に生える多年草で、葉は根生し基部はくびれて長い柄がある。 花茎を15cm位にのばし、直径1cm位の白い花を総状に付ける。 · 食中植物の仲間のモウセンゴケにも花が咲いていました! 花をアップすると・・ ほら!こんなに可愛いお花なんですよ~ 我が家ではモウセンゴケの花は初めて咲きました! 茎?と言えばいいんでしょうか?本体はこんな感じで チョッと、花とはかけ離れた姿なんですがね・・・( ゚ ゚ ;)食虫植物 分布・特徴は、山と渓谷社 野に咲く花・山に咲く花・高山に咲く花参考書籍を主に参照・抜粋・引用しています。 年は西暦、文章中の上二桁は省略、例1990年は90年 09年は09年。

枯れるモウセンゴケ Nexus5で書く適当blog

アクティブ レンジャー日記 北海道地区 高層湿原のモウセンゴケ

モウセンゴケ(D rotundifolia) 花期には高さ10~15cmの花茎を直立し、径8mm前後の淡紅色の花を総状につける。 種子は秋には熟しており、長さ05mm前後の紡錘形で、茶褐色~濃褐色。 web上などでは、コモウセンゴケがしゃもじ形の葉を持っているのに対して、トウカイコモウセンゴケはスモウセンゴケ 〔基本情報〕日当たりのよい酸性で貧栄養の湿地にはえる高さ6~cmの多年草。 食虫植物です。 葉はロゼット状に根出して、長さ05~1cmの倒卵状扁円形で、基部はしだいに細くなって柄になります。 葉の表面は長い腺毛に覆われます。 腺毛は消化酵素を含む粘液が出してよく粘り、昆虫などを捕えて、養分を吸収します。 養分を吸収するまでは日本大百科全書(ニッポニカ) モウセンゴケ科の用語解説 双子葉植物、離弁花類。すべて食虫植物で、多年草であるが、まれに一年草もある。葉は展開の初期には渦巻状で、托葉(たくよう)はない。花は両性で放射相称をなし、総状花序をつくる。萼片(がくへん)、花弁ともに4~5枚、花弁は離

D ビナータとウトリクラリア枯れる 食虫植物 モウセンゴケ サラセニア ムシトリスミレ ミミカキグサ テキトー栽培記 その27 16年1月 2月 Web雑記

モウセンゴケの育て方 植物図鑑 笼岛 みどり Garden Manage Gfinger Is The Best Garden Manage App

モウセンゴケが粘液をつけない主な理由は、湿度が低すぎる、温度が高すぎる、日照が弱すぎる、水が良くない(純水ではない)といったことです。これらは一般的な理由で、あなたのモウセンゴケがハッピーでない理由はこれだけではないかも知れません。 この食虫植物 faq を読んで、元気にモウセンゴケの 天敵 である モウセンゴケトリバ の幼虫はモウセンゴケの粘液に対する防御機構を持っている 。 日当たりのよい場所に育つものでは、粘毛は赤く色づき、一面に生育している場所では 毛氈 を敷いたように見えることから、 毛氈苔 の名がある。 根はほとんど発達しない。 冬になると、茎の先端に葉が丸まったような冬芽をつける。 モウセンゴケ沼ノ原はモウセンゴケの生育地でもあるのですが、 ナガバモウセンゴケとの自然雑種の、サジバモウセンゴケという種類もあるようです。 7月29日撮影 沼ノ原 7月末に沼ノ原巡視に行ったときに、咲き始めのナガバモウセンゴケの花を見つけました。

モウセンゴケ ドロセラ の上手な育て方 ゆとりが三代目

ドロセラ モウセンゴケ の栽培 僕の食虫植物日記 楽天ブログ

八幡平の花③ (モウセンゴケ・ミズバショウ・シラネアオイ・ワタスゲ・サンカヨウ・ミツガシワ) 八幡平の花③ (モウセンゴケ・ミズ · モウセンゴケが花を閉じるのは、ガの仲間であるモウセンゴケトリバ(Buckleria paludum)の幼虫などの捕食者から身を守るためだと考えられる。 科学誌「Plant Species Biology」に掲載された田川氏らの論文によると、トウカイコモウセンゴケ(Drosera tokaiensis)とコモウセンゴケ(Drosera spatulata)は、茎、がく、同じ茎の先に咲き終えて閉じてしまった他の花のいず · アフリカナガバモウセンゴケが、葉の腺毛から出したネバネバにくっつけた虫の中に、残念ながらアリはいませんでした。 我が家の花鉢の元気度の60%は、置き場所が気に入ったかどうかなので、アリの巣の近くに持って行くことができません。 アフリカナガバモウセンゴケは、軒下の の中が、気に入っているようなので、一年中置いてあります。 (ヒーターは

モウセンゴケのまとめ 種類や花言葉など11個のポイント 植物の育て方や豆知識をお伝えするサイト

苔ベランダの観察記録 食虫植物 1

ここにはモウセンゴケがあり、もう花は モウセンゴケ 登ってくる途中で、支笏湖もうっすら見 えたが、だんだん下の方は霧が薄くなって きて、太平洋と苫小牧の街が見えるように なってきた。 外輪山の一画に着いた。樽前山ろくの森 ははっきり見えるが、晴れていれば見える 溶岩ドーム

食虫植物 不思議 面白い 自由課題研究 チャレンジ モウセンゴケ ドロセラ ハミルトニー 3号 Leafs ヤフー店 通販 Yahoo ショッピング

モウセンゴケの育て方 ヤサシイエンゲイ

モウセンゴケ 花 枯れる

ハエトリソウの育て方 植え替えや水やりの方法は 土は何を使う Greensnap グリーンスナップ

モウセンゴケが枯れてしまいました 1週間くらい水やりを忘れ す Yahoo 知恵袋

モウセンゴケ ドロセラ の上手な育て方 ゆとりが三代目

ドロセラ モウセンゴケ の栽培 僕の食虫植物日記 楽天ブログ

Take ドロセラ オボバタが大物を捕まえてた たぶん消化しきれないだろうから このまま獲物が腐って この捕虫葉は枯れるんだろうなぁ それはともかく 捕虫葉の隙間から伸びた一本の脚が何とも痛ましい W モウセンゴケ 食虫植物

モウセンゴケ ドロセラ の花言葉と育て方 種類や植え替えの方法は Horti ホルティ By Greensnap

モウセンゴケの育て方 Lovegreen ラブグリーン

モウセンゴケ 花 枯れる

食虫植物が好き Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

モウセンゴケは食虫植物です ハーブの育て方や効能 ハーブで健康生活

よくわかる 食虫植物 モウセンゴケの基礎知識と雑学 ふしぎな食虫植物のせかい 木谷美咲

初夏のドロセラ ドロセラ モウセンゴケの仲間 Microgarden

モウセンゴケ ドロセラ の花言葉と育て方 種類や植え替えの方法は Horti ホルティ By Greensnap

モウセンゴケの投稿画像 By Ttさん ハエトリソウとサラセニア と食虫植物と食虫植物 ウツボカズラとモウセンゴケ類 18月7月14日 Greensnap グリーンスナップ

食虫植物 ミニ3点セット ムシトリスミレ ウェサー アフリカナガバモウセンゴケ トウカイコモウセンゴケ 鉢カバー付き 700 Hiro S Pitcher Plants ヤフー店 通販 Yahoo ショッピング

D ニディフォルミス 僕の食虫植物日記 楽天ブログ

食虫植物 ナガバノモウセンゴケの販売です

モウセンゴケのまとめ 種類や花言葉など11個のポイント 植物の育て方や豆知識をお伝えするサイト

モウセンゴケの育て方 枯らさないコツや増やし方 水栽培などを解説 Botanica

ドロセラ カペンシスの投稿画像一覧 Greensnap グリーンスナップ

モウセンゴケ 浜松市 いちご狩り園 いちごいちえにようこそ

モウセンゴケ 6月初旬の草姿 食虫植物 サラセニア 東北栽培

モウセンゴケのまとめ 種類や花言葉など11個のポイント 植物の育て方や豆知識をお伝えするサイト

モウセンゴケの育て方 植物図鑑 笼岛 みどり Garden Manage Gfinger Is The Best Garden Manage App

モウセンゴケ 毛氈苔 の育て方

アクティブ レンジャー日記 北海道地区 高層湿原のモウセンゴケ

ドロセラ カペンシスの投稿画像一覧 Greensnap グリーンスナップ

よくわかる 食虫植物 モウセンゴケの基礎知識と雑学 ふしぎな食虫植物のせかい 木谷美咲

モウセンゴケの育て方 植物ノート

初夏のドロセラ ドロセラ モウセンゴケの仲間 Microgarden

モウセンゴケの育て方 植物図鑑 笼岛 みどり 绿手指 最专业的养花app

モウセンゴケ ドロセラ の花言葉と育て方 種類や植え替えの方法は Horti ホルティ By Greensnap

アフリカナガバモウセンゴケ ドロセラ カペンシス 赤花 2 5 3号 1ポット チャーム

重井薬用植物園 おかやまの植物事典

モウセンゴケの育て方 上手な増やし方や枯らさない管理方法を解説 暮らし の

モウセンゴケ科

アフリカナガバモウセンゴケ初めてのお花 君にメロロ クレステッドゲッコーとchamuのブログ

モウセンゴケ 毛氈苔 の育て方

ドロセラことモウセンゴケを入手してみた I Love 食虫植物

枯れるモウセンゴケ Nexus5で書く適当blog

マビのモウセンゴケと現実のモウセンゴケ マナビノギ

モウセンゴケ 毛氈苔 の育て方

モウセンゴケ ドロセラ の仲間の育て方 みんなの趣味の園芸 Nhk出版

モウセンゴケ花咲く コーイチの庭日記

アフリカナガバモウセンゴケ ドロセラ カペンシス 赤花 2 5 3号 1ポット チャーム

モウセンゴケ花咲く コーイチの庭日記

ドロセラ カペンシスの投稿画像一覧 Greensnap グリーンスナップ

ベランダの植物 わがままな波の狭間で

タグ モウセンゴケ いきもの は おもしろい

初夏のドロセラ ドロセラ モウセンゴケの仲間 Microgarden

D ビナータとウトリクラリア枯れる 食虫植物 モウセンゴケ サラセニア ムシトリスミレ ミミカキグサ テキトー栽培記 その27 16年1月 2月 Web雑記

モウセンゴケのまとめ 種類や花言葉など11個のポイント 植物の育て方や豆知識をお伝えするサイト

楽天市場 食虫植物 サスマタモウセンゴケ 深紅 2 5 3号 1ポット Charm 楽天市場店

食虫植物アップ写真 ハエトリソウ モウセンゴケ のぱくぱくぷちぷちとした きもかわいいお姿 ぷく多肉 もこ生物 可愛い植物とぬいぐるみ

アフリカナガバモウセンゴケ By Dokokanototoro モウセンゴケ ドロセラ の仲間の栽培記録 育て方 そだレポ みんなの趣味の園芸

アフリカナガバモウセンゴケの投稿画像 By Takaichi Okinawaさん ハエトリソウと食虫植物と食虫女子と沖縄 19月5月5日 Greensnap グリーンスナップ

D ビナータとウトリクラリア枯れる 食虫植物 モウセンゴケ サラセニア ムシトリスミレ ミミカキグサ テキトー栽培記 その27 16年1月 2月 Web雑記

はなのなは

モウセンゴケ 花 枯れる

モウセンゴケ ドロセラ の花言葉と育て方 種類や植え替えの方法は Horti ホルティ By Greensnap

苔ベランダの観察記録 食虫植物 1

イシモチソウ Wikiwand

モウセンゴケの育て方 枯らさないコツや増やし方 水栽培などを解説 Botanica

苔ベランダの観察記録 食虫植物 1

食虫植物 ミニ3点セット ムシトリスミレ ウェサー アフリカナガバモウセンゴケ トウカイコモウセンゴケ 鉢カバー付き 700 Hiro S Pitcher Plants ヤフー店 通販 Yahoo ショッピング

アクティブ レンジャー日記 北海道地区 高層湿原のモウセンゴケ

よくわかる 食虫植物 モウセンゴケの基礎知識と雑学 ふしぎな食虫植物のせかい 木谷美咲

モウセンゴケのまとめ 種類や花言葉など11個のポイント 植物の育て方や豆知識をお伝えするサイト

食虫植物 モウセンゴケ アデラエ ラバラック の復活 L バンデンの食虫植物

モウセンゴケのまとめ 種類や花言葉など11個のポイント 植物の育て方や豆知識をお伝えするサイト

モウセンゴケ 毛氈苔 の育て方

モウセンゴケ ドロセラ の花言葉と育て方 種類や植え替えの方法は Horti ホルティ By Greensnap

重井薬用植物園 おかやまの植物事典

D ビナータとウトリクラリア枯れる 食虫植物 モウセンゴケ サラセニア ムシトリスミレ ミミカキグサ テキトー栽培記 その27 16年1月 2月 Web雑記

ベランダの植物 わがままな波の狭間で

D ビナータとウトリクラリア枯れる 食虫植物 モウセンゴケ サラセニア ムシトリスミレ ミミカキグサ テキトー栽培記 その27 16年1月 2月 Web雑記

食虫植物 P2 And Associates Inc

よくわかる 食虫植物 モウセンゴケの基礎知識と雑学 ふしぎな食虫植物のせかい 木谷美咲

食虫植物 セファロタスとモウセンゴケを購入 そして最強の食虫植物も Think Diary

モウセンゴケ ドロセラ の花言葉と育て方 種類や植え替えの方法は Horti ホルティ By Greensnap

重井薬用植物園 おかやまの植物事典

食虫植物 Wikipedia

アクティブ レンジャー日記 北海道地区 高層湿原のモウセンゴケ

モウセンゴケ花咲く コーイチの庭日記

Amazon 食虫植物 Drosera Peltata Pink Flower 2 5寸鉢 ドロセラ モウセンゴケ ペルタタ 観葉植物 オンライン通販

モウセンゴケ花咲く コーイチの庭日記

食虫植物 モウセンゴケ ドロセラ カペンシス の魅力をご紹介 プランチュ 通販専門 観葉植物 エアプランツ 食虫植物 インテリアプランツのお店

食虫植物 ミニ3点セット ムシトリスミレ ウェサー アフリカナガバモウセンゴケ トウカイコモウセンゴケ 鉢カバー付き 700 Hiro S Pitcher Plants ヤフー店 通販 Yahoo ショッピング

食虫植物 モウセンゴケを株分け グロ中尉 Moral Hazard モラルハザード

0 件のコメント:

コメントを投稿